「四毒抜き」は本当に健康の鍵? SNSで話題の食事法を徹底検証!

SNSや健康メディアで大きな注目を集める「四毒抜き」という食事法。毎日、パンを食べて、油で調理して、牛乳を飲んで、甘いものを楽しんでるよ。

これからの健康大丈夫かな?

「四毒抜き」の提唱内容を掘り下げて、それぞれの食品が健康に与える影響について、

最新の科学的知見とエビデンスに基づいて検証してみよう。

「小麦粉・植物性油・乳製品・砂糖は体にとって毒である!」身近な食品を徹底的に排除することが、本当に健康への最善策なのでしょうか?

長年の「適度な摂取が大切」という常識との間で、どうすればよいのか迷っている方も少なくないはずです。

客観的に調べていきましょう!

「四毒抜き」とは何か? SNSで話題の食事法の背景

避けられるべき「四毒」の正体

SNSや健康関連のコミュニティでしばしば話題に上る「四毒抜き」とは、私たちの食卓から特定の4つの食品群を排除することを推奨する食事法です。

具体的には、

- 小麦粉

- 植物性油

- 乳製品

- 砂糖

が「四毒」として挙げられます。これらはパンや麺類、揚げ物、乳製品を使った料理、甘いお菓子など、多くの人が日々口にする、まさに現代食の中心にあるものばかりです。これらの食品を徹底的に排除することを訴えるこの主張は、多くの人々に驚きと戸惑いを与えていると考えています。

提唱される健康観と「五悪」の概念

この「四毒抜き」を提唱する意見の背景には、現代の様々な健康問題が、これら特定の食品の摂取に深く起因しているという考えがあります。さらに、「四毒」に加えて避けるべきものとして「五悪」という概念も提唱されています。

- 食品添加物

- 農薬

- 化学肥料

- 除草剤

- 遺伝子組み換え食品

が挙げられます。

これらの提唱からは、加工されたものや不自然なものを避け、より自然で伝統的な食生活への回帰を促す、という強いメッセージを感じます。

なぜこれらの食品が「毒」と見なされるのか?

「四毒抜き」の根底にあるのは、これらの食品が体内で炎症を引き起こしたり、腸内環境を悪化させたり、血糖値の急激な上昇を招いたりするなど、様々な負の影響をもたらすという考え方です。例えば、小麦粉に含まれるグルテンが消化器系の不調を引き起こすという説、特定の植物性油に含まれる成分が体内で炎症を促進するという見解、乳製品や砂糖の過剰摂取が病気のリスクを高めるという指摘など、それぞれに健康上の懸念が指摘されているのです。

科学の光で検証! 「四毒」とされる食品がもたらす影響の真実

SNSで大きな話題を呼ぶ「四毒抜き」は、私たちの食生活に大きな変化を求めるものです。

では、その主張には、どの程度の科学的根拠があるのでしょうか? それぞれの「毒」とされる食品について、現在の栄養学や医学の知見から中立的な観点で見ていきましょう。

小麦粉(グルテン) ― 万人に有害なのか?

小麦粉の主成分であるグルテンは、近年特に注目を集めています。確かに、セリアック病や非セリアックグルテン過敏症(NCGS)のように、グルテンの摂取で消化器症状や全身症状が現れる人々が存在することは、科学的に確立された事実です。これらの人々にとって、厳格なグルテンフリー食は必須の食事療法です。

しかし、一般の健康な人がグルテンを完全に避けることで、どれほどの健康効果が得られるかについては、調べた結果一般的な摂取量で人体に大きな影響を与えるという科学的コンセンサスについて発見できませんでした。一部の研究では腸内環境の改善が示唆されていますが、より大規模で長期的な研究が必要そうです。主要な医学会(例:米国消化器病学会)は、健康な人が無理にグルテンフリーにする必要はない、という見解を示しています。

小麦粉について詳しくは↓

植物性油 ― 種類と使い方で変わる「毒性」

植物性油、特にコーン油や大豆油などに多く含まれるオメガ6脂肪酸は、現代の加工食品に広く使われています。体に必要な必須脂肪酸ですが、オメガ3脂肪酸とのバランスが崩れると、体内で炎症を促進する可能性があると指摘されています。実際、WHOは、オメガ6とオメガ3の不均衡が慢性炎症リスクを高める可能性を警告しています。

また、液体の植物性油を固める加工(水素添加)や高温加熱で生成されるトランス脂肪酸は、悪玉コレステロールを増やし、心臓病リスクを高めることが明確に科学的に証明されており、WHOもその摂取を極力避けるよう強く推奨しています。

しかし、植物性油のすべてが悪というわけではありません。例えば、オリーブオイルやアボカドオイルに含まれる一価不飽和脂肪酸は心血管疾患のリスク低減に寄与すると多くの研究で示されており、オメガ3脂肪酸が豊富な亜麻仁油やえごま油も炎症抑制に役立ちます。問題は、種類、品質、摂取量、そして加熱方法にあると言えるでしょう。

植物性油について詳しくは↓

乳製品 ― 体質と発酵の視点から考える

乳製品に含まれる乳糖を消化できない乳糖不耐症(日本人の約7割が成人後、酵素活性が低下するとされる)や、牛乳タンパク質であるカゼインによるアレルギー反応です。また、牛乳に含まれる牛由来のホルモンや成長因子が、一部のがんやニキビのリスク増加と関連する可能性も一部で指摘されています。

しかし、これらの研究は限定的であり、一般的な摂取量で人体に大きな影響を与えるという科学的コンセンサスについて発見できませんでした。一方で、ヨーグルトやチーズなどの発酵乳製品は、乳糖が分解されているため乳糖不耐症の人でも摂取しやすく、含まれる乳酸菌やビフィズス菌が腸内環境を整える善玉菌として働き、便通改善や免疫機能向上に貢献すると期待されている事がわかりました。乳製品は、カルシウム、良質なタンパク質、ビタミンDなどの重要な栄養素の供給源であることも事実です。

乳製品について詳しくは↓

砂糖 ― 過剰摂取の明確なリスクとその影響

「四毒」の中で、最も多くの専門家がその過剰摂取に警鐘を鳴らしているのが砂糖です。精製された砂糖の過剰摂取は、血糖値の急激な上昇、インスリンの過剰分泌、そしてインスリン抵抗性を引き起こし、肥満、2型糖尿病、心臓病、虫歯といった生活習慣病のリスクを顕著に高めることが、もはや疑いのない事実です。砂糖の摂取量を減らすことは、多くの人にとって健康改善の第一歩となるでしょう。

砂糖について詳しくは↓

「四毒」完全排除の必要性とリスク ― 栄養学からの視点

「四毒抜き」は、特定の食品を完全に排除する極端な食事制限と言えます。確かに過剰摂取が問題となる食品もあり、それを正す方向に向かうのは健康にとって良い行動と言えます。しかし、完全に排除することが、栄養学的に常に正しいとは限りません。例えば、小麦製品は炭水化物の主要な供給源であり、植物性油は必須脂肪酸や脂溶性ビタミンを供給します。乳製品もカルシウムやタンパク質の重要な供給源です。

これらを完全に排除することで、特定の栄養素が不足するリスクも考慮する必要があります。個人の体質や健康状態によっては、むしろ栄養バランスを崩し、健康を害する可能性もゼロではありません。極端な食事制限は、精神的なストレスを生み、食生活の楽しみを奪ってしまう可能性も考えられます。

極端な制限を超えて:バランスの取れた食生活こそ真の健康法

話題の「四毒抜き」は、現代の食に対する警鐘としては非常に有効であり、私たちが食を見直す貴重なきっかけを与えてくれます。しかし、健康を追求するあまり、極端な食事制限に走ってしまうことには注意が必要です。

「適度な摂取」がもたらす心身の恩恵

私たちの体は、特定の「スーパーフード」や「毒」だけで作られるわけではありません。様々な栄養素をバランス良く摂取することで、その機能を最大限に発揮します。特定の食品を「悪者」と決めつけ、完全に排除することは、かえって栄養バランスを崩し、心身のストレスにつながることもあります。

例えば、グルテンに過敏症がない人が質の良い小麦製品を適度に楽しんだり、種類を選んで良質な植物性油を使用したり、発酵乳製品からカルシウムや乳酸菌を摂取したりすることは、多くの人にとって健康的な選択肢となり得ます。「毒」とされる食品であっても、その種類、品質、そして何よりも摂取量が重要です。食の多様性こそが、心身の健康と幸福感につながるからです。

あなたに最適な食生活を見つけるための個別アプローチ

健康的な食事に「万能の正解」はありません。人それぞれ、体質、遺伝、生活習慣、活動量、そして食の好みは大きく異なります。ある人にとって良い食事法が、必ずしも別の人にとっても良いとは限りません。

重要なのは、ご自身の体に耳を傾け、どのような食品を、どのくらいの量、どのように調理して食べるのが最適なのかを、日々探求することです。アレルギーがある、特定の疾患がある、あるいは体調に異変を感じる、といった場合は、自己判断に頼らず、身近な医師や管理栄養士と相談しながら、最適な食事プランを立てることが最も安全で効果的なアプローチです。彼らはあなたの個別の状況に基づいた、科学的なアドバイスを提供してくれます。

「四毒抜き」の提唱から得られる教訓と最終的な考察

SNSで話題の「四毒抜き」は、現代の食生活に潜む問題点に私たちを気づかせ、食を見直す貴重なきっかけを与えてくれる点では非常に有益です。特に、加工食品に多く含まれる砂糖の過剰摂取や、質の悪い植物性油については、多くの専門家が警鐘を鳴らしており、これらの摂取量を減らすことは多くの人にとって健康改善につながる可能性が高いと考えられます。

詳細な分析は、これら4つのカテゴリーの最も一貫して問題のある側面(精製小麦粉、添加糖、トランス脂肪/不健康な加工油、生乳)が、まさに超加工食品を定義する成分であることを明らかにしている。このことは、「四毒」という枠組みが、その科学的厳密さにかかわらず、現代の超加工食品の食生活の危険性に対する意識を高める可能性を秘めていることを示唆していると考えられます。

しかし、小麦粉や乳製品の完全排除については、その必要性と科学的根拠が調べた結果まだ十分とは言えない結果でもありました。個人の体質や健康状態によっては、かえって栄養バランスを崩すリスクも存在します。極端な食事制限は、精神的なストレスを生み、食の喜びを奪ってしまう可能性も考えられます。

「四毒抜き」を盲目的に実践するのではなく、その提唱の背景にある「なぜ、これらの食品が避けられるべきとされるのか」という理由を深く理解し、ご自身の食生活を見直す賢明なきっかけとして捉えることが、持続可能な健康への第一歩へとなりそうです。

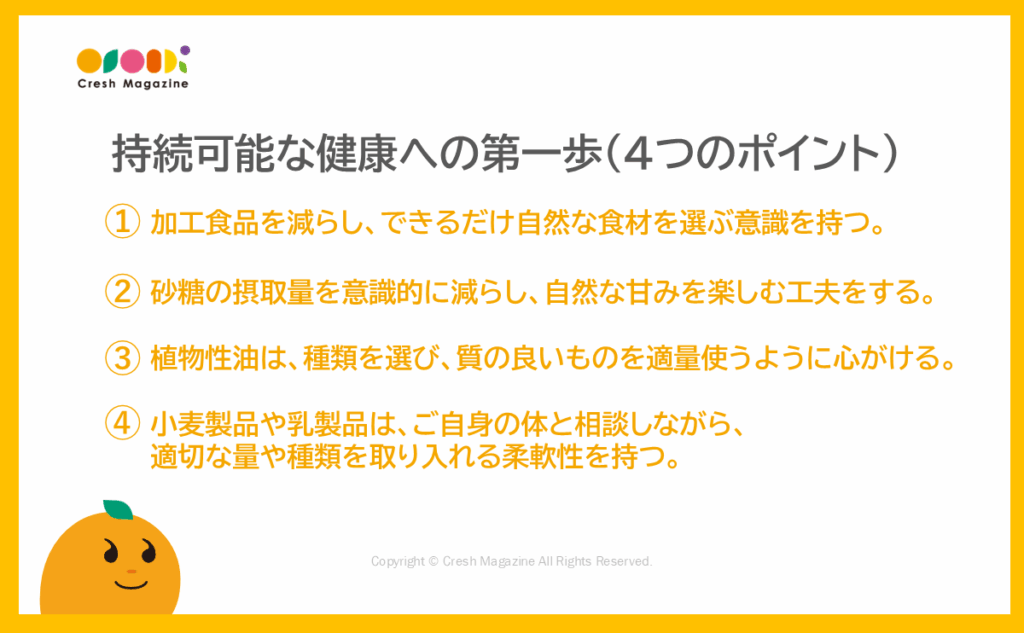

今日から、意識的な選択を加えてみても良いかもしれません?

- 加工食品を減らし、できるだけ自然な食材を選ぶ意識を持つ。

- 砂糖の摂取量を意識的に減らし、自然な甘みを楽しむ工夫をする。

- 植物性油は、種類を選び、質の良いものを適量使うように心がける。

- 小麦製品や乳製品は、ご自身の体と相談しながら、適切な量や種類を取り入れる柔軟性を持つ。

一つ一つの食品と向き合い、バランスの取れた、多様な食材を取り入れた食生活を目指すことが、持続可能で健康的なライフスタイルへのアクションとなるでしょう。知識を力に変え、不安のない、豊かな食生活を築いていきましょう。

コラム:知っておきたい心の「三毒(さんどく)」

「三毒(さんどく)」という言葉は、「四毒抜き」という食事法とは別に、仏教の世界で古くから使われる概念でもあります。

仏教における「三毒」とは、人間を苦しめ、悟りへの道を妨げる三つの煩悩や悪徳を指します。宗派や解釈によって多少の違いはありますが、一般的には以下の三つを指すことが多いです。

- 貪(とん): むさぼり、必要以上に欲しがること。

- 瞋(じん): いかり、怒りの感情。

- 癡(ち): おろかさ、無知、物事の真理を見抜けないこと。

これらの煩悩は、私たちの心を毒し、苦しみを生み出す原因となると考えられています。今回解説した「四毒抜き」が身体的な健康に焦点を当てているのに対し、仏教の「三毒」は精神的な側面に深く関わっている点が異なります。同じ言葉でも、その意味するところは文脈によって大きく異なる興味深い例ですね。

気になる方は、「心の三毒」で調べてみてください。

免責事項: 本記事は、一般的に入手可能な情報に基づいて作成されています。特定の食品や添加物の摂取については専門家にご相談される事をおすすめいたします。