戦慄!ナッツは危険?食卓に潜む悪魔「アフラトキシン」の正体

ビタミン、ミネラルに食物繊維、良質な脂質も摂れて体に良いって、、、

そういうイメージがあるから、素焼きナッツをいつも食べてるんだけど、

実は毒があるって噂をきいて、これからどうしようか悩んでるよ。

そうだね。ナッツそのものには問題はないよ。

ただ自然界のカビが少し悪さをするから、正しい知識をつけていこう!

アフラトキシン?気づかぬうちに体を蝕む「カビ毒」の正体

あなたの知らない「カビ毒」の恐ろしさ

ご存知ですか?私たちが普段口にする食品の中に、密かに「死の毒」を生成する微生物が潜んでいることを。それがアフラトキシンです。アフラトキシンは、特定の種類のカビ(主にアスペルギルス属)によって作られるカビ毒(マイコトキシン)の一種。その毒性は、青酸カリのなんと10倍とも言われるほど強力で、人類がこれまで知っている自然界の毒物の中でも、最も強力な発がん性物質の一つとして恐れられています。もし、あなたの食卓にアフラトキシンが忍び寄っていたとしたら……想像するだけで背筋が凍りつきませんか?

なぜカビは毒を生み出すのか?アフラトキシン生成のメカニズム

「カビ」と聞くと、パンに生えた青カビや、お風呂場の黒カビなどを想像しますよね。しかし、アフラトキシンを生成するカビは、私たちが普段目にするカビとは少し異なります。主に高温多湿の環境で繁殖しやすく、農作物に付着して増殖する過程でアフラトキシンを生産します。彼らにとってアフラトキシンは、微生物間の生存競争を有利に進めるための「武器」のようなもの。その武器が、私たちの健康を脅かす凶器となるのです。そして、一度生成されたアフラトキシンは、通常の加熱調理ではほとんど分解されません。つまり、焼いても煮ても、その毒性はそのまま残る、まさに厄介な存在なのです。

「最恐」の発がん性!アフラトキシンが引き起こす病の連鎖

肝臓がんだけじゃない!アフラトキシンがもたらす悲劇

アフラトキシンの最も恐ろしい点は、その強烈な発がん性です。中でも、アフラトキシンB1は、最も強い発がん性を持つとされており、世界中で厳しく管理されている物質です。

特に、肝臓がんとの関連性が非常に高く、世界中で数多くの肝臓がん患者がアフラトキシンへの曝露が原因ではないかと指摘されています。しかし、肝臓がんだけではありません。

- 免疫機能の低下

- 腎臓への影響

- 成長阻害

私たちの体全体に深刻な悪影響を及ぼすことが分かっています。小さな子どもや免疫力の低い高齢者は、特に注意が必要です。

少量でも蓄積される恐怖~アフラトキシンの「蓄積性」~

「少量なら大丈夫」そう思っていませんか?アフラトキシンは、一度摂取されると体内で分解されにくく、蓄積されていく特性を持っています。つまり、まるで時限爆弾のように、毎日少しずつアフラトキシンに汚染された食品を口にすることで、知らず知らずのうちに体内に毒が蓄積され、やがて取り返しのつかない健康被害を引き起こす可能性があるのです。

そこらじゅうに潜むアフラトキシン汚染の実態~米、ナッツ、そして乾燥果物~

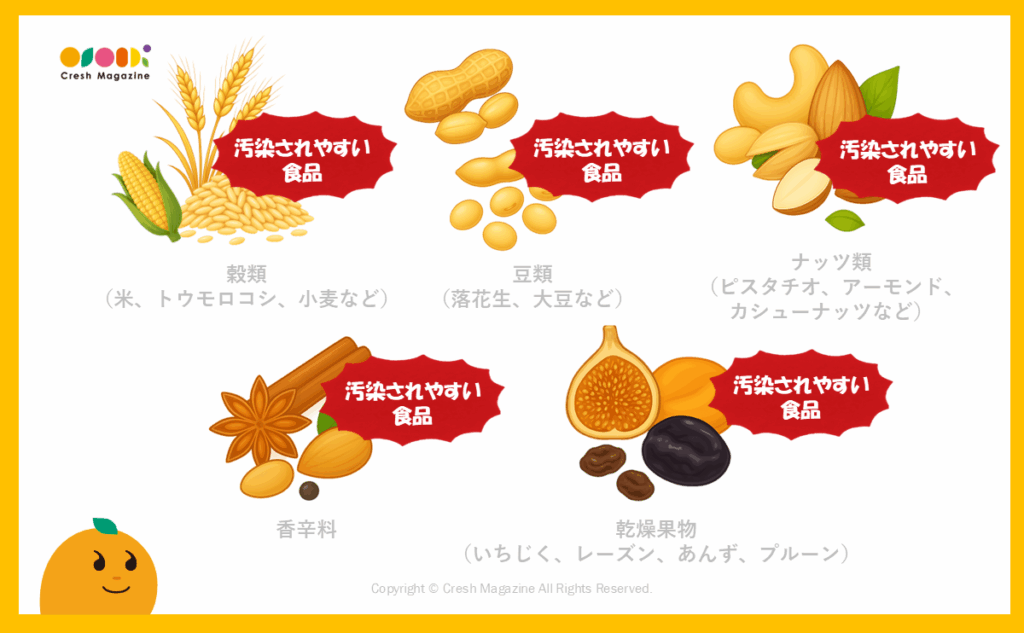

あなたの身近な食品が危ない!汚染されやすい食品とは?

アフラトキシンは、残念ながら私たちの食生活に意外なほど身近な存在です。特に汚染されやすいのは、穀類(米、トウモロコシ、小麦など)、豆類(落花生、大豆など)、ナッツ類(ピスタチオ、アーモンド、カシューナッツなど)、香辛料などが挙げられます。そして見落とされがちなのが、乾燥果物です。いちじく、レーズン、あんず、プルーンなど、健康的なイメージのあるこれらの食品も、収穫時や貯蔵中に適切な管理がなされないと、カビが繁殖し、アフラトキシンなどのカビ毒が生成されてしまうリスクがあるのです。

近年の衝撃事例~見過ごされてきた米やナッツ、乾燥果物の汚染問題~

「そんなに恐ろしいものが、まさか私の食卓に?」そう思われた方もいるかもしれません。しかし、現実にアフラトキシンによる食品汚染の事例は、ここ数年の間にも国内外で報告されています。特に米やナッツ類、そして乾燥果物からの検出事例は後を絶たず、私たちの食の安全に対する意識を揺るがしています。例えば、過去には輸入された米やナッツ、ドライいちじくなどから基準値を超えるアフラトキシンが検出され、回収措置が取られたことも。健康志向の高まりで消費が増えているナッツ類や乾燥果物も、貯蔵状態が悪いとアフラトキシン汚染のリスクが高まることが指摘されています。これらの事実を知ると、普段何気なく口にしている食品が、実は「静かなる毒」を宿しているかもしれないという恐怖を覚えます。

アフラトキシン汚染、他人事ではない!日本を揺るがした実際の事例

輸入米からのアフラトキシン検出事例

日本は多くの食品を輸入に頼っており、その中にはアフラトキシン汚染のリスクを抱えるものも含まれます。

- 2000年代後半に発覚した輸入米の汚染

特に記憶に新しいのは、2000年代後半に、当時政府が備蓄米として輸入した中国産米から、日本の基準値を大きく超えるアフラトキシンが検出された問題です。この米は食用として市場に出回ることはありませんでしたが、備蓄米の管理体制や輸入食品の安全性に対する消費者の不安を大きく煽りました。

この問題を受け、厚生労働省は輸入食品に対する監視を一層強化し、特にアフラトキシン汚染リスクの高い穀物類については検査体制を厳格化しています。

ナッツ類からの検出事例

健康志向の高まりとともに消費が増えているナッツ類も、アフラトキシン汚染のリスクを抱えています。

- 輸入ナッツからの継続的な検出

厚生労働省の輸入食品監視統計を見ると、毎年一定数の輸入ナッツ(ピーナッツ、ピスタチオ、アーモンドなど)から、日本の基準値を超えるアフラトキシンが検出され、輸入が差し止められたり、回収措置が取られたりしていることが報告されています。これらの事例は、国際的な流通の過程や生産国の管理状況によって、カビ毒が生成される可能性があることを示しています。私たちが普段スーパーで目にするナッツも、輸入されたものであることが多いため、注意が必要です。

その他の食品からの検出可能性

米やナッツ以外にも、アフラトキシン汚染のリスクが指摘される食品はあります。

- 乾燥果物やスパイス

これらもカビが発生しやすい環境に置かれるとアフラトキシンや、オクラトキシンAなどの別のカビ毒が生成される可能性があります。例えば、過去にはドライいちじくなどからのカビ毒検出事例も報告されています。 - 家畜飼料を介した汚染

アフラトキシンに汚染された飼料を家畜(特に乳牛)が摂取すると、その代謝産物であるアフラトキシンM1が牛乳中に移行することが知られています。これも食品安全上の重要な問題として監視されています。

特定の人にはより危険!免疫力低下とアフラトキシンの関係

骨髄移植患者は「禁忌」~命に関わるカビ毒の脅威~

さらに深刻な事態に直面するのは、免疫力が著しく低下している人々です。特に、骨髄移植(造血幹細胞移植)を受けた患者さんは、移植後早期の期間、ナッツ類や乾燥果物の摂取が厳しく禁じられています。これは、これらの食品に付着している可能性のあるカビ毒(アフラトキシンやオクラトキシンAなど)だけでなく、目に見えないカビの胞子や細菌が、免疫不全の患者さんの体内で容易に増殖し、重篤な感染症や命に関わる真菌感染症を引き起こすリスクがあるためです。一般人には問題なくても、彼らにとっては文字通り「死の毒」となり得るのです。

なぜ免疫力が低いと危険なのか?見えない敵が引き起こす感染症

私たちの体には、病原体から身を守るための免疫システムが備わっています。しかし、骨髄移植後の患者さんや、特定の病気(HIV感染症、自己免疫疾患など)や治療(免疫抑制剤の使用、化学療法など)によって免疫機能が低下している場合、この防御システムが十分に機能しません。そのため、本来なら無害なレベルの少量のカビ毒やカビの胞子であっても、体内で増殖して深刻な感染症を引き起こしたり、アフラトキシンの毒性でさらに健康状態が悪化したりする危険があるのです。これは、私たちの周りに常に潜む「見えない敵」との戦いであり、免疫力の低い人々にとっては、まさに命をかけた戦いなのです。

「死の毒」から身を守る!今日からできるアフラトキシン対策

家庭でできる予防策 ~賢い食品の選び方と保存方法~

絶望する必要はありません。アフラトキシンから身を守るために、私たちにできることはたくさんあります。

- 購入時のチェック

穀類や豆類、ナッツ類、乾燥果物を購入する際は、品質表示をよく確認し、信頼できるメーカーの製品を選びましょう。特に輸入食品は、製造・流通経路の衛生管理が不透明な場合もあるため注意が必要です。見た目にカビが生えていたり、変色しているもの、しわしわになっているのに弾力がないもの、異臭がするものは絶対に購入しないでください。乾燥果物では、不自然なべたつきや、表面の白い粉(カビの場合がある)にも注意しましょう。 - 適切な保存

これが最も重要です。穀類、豆類、ナッツ類、乾燥果物は、高温多湿を避けて、冷暗所で密閉保存することが鉄則です。開封後は、密閉容器に入れて冷蔵庫で保管するなど、さらに注意を払いましょう。少量ずつ購入し、なるべく早く使い切ることも有効です。「もったいない」が命取りになることを肝に銘じましょう。 - 洗浄・加熱

米などの穀類は、十分に洗い、カビが付着している可能性のある部分を取り除くようにしましょう。アフラトキシンは熱に比較的強い毒素ですが、調理によるある程度の低減効果は期待できます。ただし、完全に除去できるわけではないことを理解しておきましょう。 - 異常を感じたら迷わず廃棄

少しでも異変を感じた食品は、たとえ少量であっても、もったいないと思わずに廃棄しましょう。あなたの健康と命には代えられません。

もしも汚染食品を口にしてしまったら?知っておくべきこと

もし、誤ってアフラトキシン汚染が疑われる食品を口にしてしまった場合でも、すぐにパニックになる必要はありません。一回の摂取で直ちに重篤な症状が出ることは稀です。しかし、気になる症状(体調不良、吐き気、下痢など)が出た場合は、迷わず医療機関を受診し、摂取した食品について具体的に伝えましょう。そして、最も大切なのは、日々の食生活においてアフラトキシンへの意識を徹底的に高め、予防に努めることです。

まとめ

無知は最大の敵!アフラトキシンから命を守るために

アフラトキシンは、その極めて強力な発がん性、そして加熱しても分解されにくい特性から「静かなる毒」と称される、非常に恐ろしいカビ毒です。米、ナッツ、そして意外な盲点だった乾燥果物など、私たちの身近な食品に潜む危険性があることを知り、これまで知らなかった事実に震えが止まらない方もいるかもしれません。

特に、骨髄移植後の患者さんのように免疫力が著しく低下している方々にとって、アフラトキシンを含むカビ毒は、文字通り「命に関わる」脅威となります。

しかし、実際には、アフラトキシンによる急性中毒死は、非常に高濃度のアフラトキシンを一度に摂取した場合に起こりえますが、これは主に発展途上国で、食料の貯蔵環境が悪く、極めて高濃度に汚染された食品を摂取したケースに限られます。

通常の食生活を送る私たちが、日常的にナッツを食べることで命を落とす危険性は、極めて低いと言えるでしょう。

無知こそが最大の敵です。

アフラトキシンの恐ろしさを知り、適切な知識と対策を身につけることで、私たちはこの見えない脅威から自身と大切な家族、そして最もリスクの高い人々を守ることができます。

本記事のエビデンス情報

本記事は、以下の公的機関および信頼できる情報源に基づき作成されています。

世界保健機関(WHO) / 国際がん研究機関(IARC)

アフラトキシン(特にB1)をグループ1の発がん性物質に分類し、肝細胞がんとの関連性を指摘。

- IARC Monographs – Aflatoxins: https://monographs.iarc.who.int/agents-classified-by-the-iarc-monographs/

- WHO - Mycotoxins: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mycotoxins

厚生労働省(MHLW) / 食品安全委員会(FSCJ)

食品衛生法に基づきアフラトキシンの基準値を設定し、食品中のカビ毒に関するリスク評価や情報を提供。過去には輸入米などからアフラトキシンが検出され、回収措置が取られた事例も公表。

- 厚生労働省 - 食品中のカビ毒に関する情報: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/zanryu/kasorui.html

- 食品安全委員会 - よくある質問(アフラトキシン): https://www.fsc.go.jp/fsciis/question/question/ (「アフラトキシン」で検索)

米国食品医薬品局(FDA)

食品および飼料中のアフラトキシンについて厳格な規制と監視を実施。アフラトキシンが一般的な調理温度で完全に分解されないことを示唆。

- FDA - Aflatoxins: https://www.fda.gov/food/foodborne-pathogens/aflatoxins

欧州食品安全機関(EFSA)

EUにおける食品安全のリスク評価を担い、乾燥果物を含む食品中のカビ毒(アフラトキシン、オクラトキシンAなど)に関する科学的意見書を公表。

- EFSA - Aflatoxins: https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/aflatoxins

国立がん研究センター中央病院

造血幹細胞移植後の患者に対する食事指導(ナッツ類や乾燥果物の制限を含む)について情報提供。これは、カビ毒や微生物感染リスクを回避するための、医療現場における標準的な対応を反映。

- 国立がん研究センター中央病院 - 造血幹細胞移植後の食事について: https://www.ncc.go.jp/jp/ncch/division/support_center/patient_and_family/sct_05.html