小麦粉は本当に「毒」なのか? グルテンの真実と賢い付き合い方

パン、パスタ、うどん、ケーキ……「小麦粉は体に悪い」「グルテンは毒だ」なんて話、よく耳にするけど?

本当に私たちの体を蝕む「毒」なの?

食事のたびに、これで大丈夫かな、と悩んでしまうのは嫌だよね?

このモヤモヤを解消するため、今回は小麦粉、そしてその主成分であるグルテンに迫ってみよう!

小麦粉の主成分「グルテン」とは?そして懸念される理由

パンやパスタ、うどんなど、多くの食品に使われる小麦粉には、「グルテン」というタンパク質が含まれています。グルテンは小麦粉に水を加えてこねることで、独特の粘り気と弾力を生み出し、製品にふっくらとした食感やコシを与える重要な役割を担っています。

では、なぜこのグルテンが「体に悪い」「毒」とまで言われるのでしょうか。

主な懸念点は以下の通りです。

- 特定の疾患との関連

グルテンの摂取によって、消化器症状や全身症状を引き起こす体質があることが知られています。 - 腸内環境への影響(リーキーガット)

一部の説では、グルテンが腸の透過性(いわゆる「リーキーガット」、腸もれ)を高め、体内に異物が侵入しやすくなると指摘されています。※健康な人における影響については、さらなる研究が必要。 - 炎症反応の誘発

グルテンが体内で慢性的な炎症反応を引き起こし、アレルギーや自己免疫疾患のリスクを高める可能性が指摘されることがあります。 - 血糖値の急激な上昇

小麦粉、特に精製された小麦粉で作られた製品は消化吸収が早く、食後の血糖値を急激に上昇させます。これは肥満や2型糖尿病のリスクを高める可能性が指摘されています。

こうした情報が広まるにつれ、「すべての人が小麦粉を避けるべきだ」という極端な意見も出てくるようになりました。小麦粉が避けるべき「毒」の一つに挙げられることもあります。もう少し詳しく見ていきましょう。

科学的根拠で徹底検証!小麦粉・グルテンと健康問題の真実

「小麦粉は毒」という主張が一人歩きする前に、私たちは冷静に科学的な根拠に目を向ける必要があります。小麦粉が健康に影響を与えるケースは確かに存在しますが、それはすべての人に当てはまるわけではありません。

①グルテンが「毒」となる明確なケース ― セリアック病

グルテンが「毒」となる最も明確で深刻なケースが「セリアック病」です。これは、グルテンに対する自己免疫疾患で、グルテンを摂取すると小腸の粘膜が損傷を受け、栄養吸収が悪くなる重篤な病気です。下痢、腹痛、体重減少といった消化器症状のほか、貧血や骨粗しょう症など、全身に多様な症状が現れます。

セリアック病と診断された場合、生涯にわたる厳格なグルテンフリー食が必須となります。ただし、日本消化器病学会によると、日本人におけるセリアック病の有病率は欧米諸国に比べて非常に稀であることが報告されています。欧米諸国では一般的に1%程度とされています。日本では0.05%程度、欧米の約20分の1の有病率です。

有病率の差の要因については、遺伝的要因や小麦の摂取量が歴史的に多かったことが指摘されています。

グルテンフリー食は、主にセリアック病の食事療法として始まっています。

近年では、健康志向やダイエット目的でグルテンフリーを取り入れる人も増え、一般的な食生活の選択肢の一つとして広く知られるようになりました。しかし、本来の目的はセリアック病の患者さんのための食事療法になります。

欧米でグルテンフリー食が流行ったため、日本でもグルテン=悪という風潮になった可能性は否定できません。

日本におけるセリアック病について

- セリアック病はグルテンによる自己免疫疾患。

- 日本では遺伝的要因や食生活の違いから、欧米に比べてセリアック病の有病率が非常に低い。

- 欧米ではセリアック病の認知度が高く、グルテンフリー食品も広く普及していますが、日本ではセリアック病自体がまれな疾患であるため、認知度が低い。

- 日本ではセリアック病の研究があまり進んでいないのが現状。

- グルテンが自己免疫疾患を引き起こすメカニズム(小腸の損傷や分子擬態など)は、人種や地域に関わらず科学的知見として存在。

- グルテンが自己免疫疾患を引き起こす「関連性」自体は共通していても、それが実際に病気として顕在化する「頻度」や「認識度」においては、欧米と日本では大きな違いがある。

② 「グレーゾーン」の健康問題 ― グルテン過敏症(NCGS)

セリアック病でも小麦アレルギーでもないのに、グルテンを摂取すると腹部の不快感、下痢、便秘、頭痛、疲労感などの症状が出る人々がいます。これは「グルテン過敏症(NCGS)」と呼ばれ、近年注目されている病態です。

欧米諸国と比較して、日本におけるグルテン過敏症の正確な有病率はまだ不明な点が多く、大規模な疫学調査は限られている。しかし、小麦を摂取した後に腹痛、下痢、頭痛、倦怠感、抑うつ、不安などの消化器症状や全身症状を訴えるものの、セリアック病や小麦アレルギーの診断基準を満たさない人が存在することが認識されており、身体症状だけでなく精神症状を伴う割合が高いことなどが報告されています。

③グルテンとは別の問題 ― 小麦アレルギー

小麦粉による健康問題として、もう一つ重要なのが「小麦アレルギー」です。これは、小麦に含まれる特定のタンパク質(グルテンに限らず)に対して体が過剰な免疫反応を起こすもので、じんましん、喘息、あるいはアナフィラキシーショックのような命に関わる重篤なアレルギー症状を引き起こすことがあります。小麦アレルギーは血液検査や皮膚テストで診断が可能で、診断された場合は小麦を含む食品を避ける必要があります。これは、グルテン過敏症とは異なるメカニズムで発症する、明確なアレルギー反応です。

健康な人にとっての小麦粉 ― 腸内環境への影響と最新の知見

セリアック病、グルテン過敏症、小麦アレルギーのいずれにも当てはまらない「健康な人」にとって、小麦粉は本当に「毒」なのでしょうか?

現在のところ、健康な人が小麦粉を適量摂取すること自体が、直ちに健康を害するという明確な科学的エビデンスは確立されていません。

一部の研究では、グルテンが腸のタイトジャンクション(細胞間の密着結合)に影響を与える可能性が示唆されていますが、これらは動物実験や試験管内の研究が大半であり、それがそのまま健康な人間の腸にどれほどの悪影響を与えるのか、また長期的な健康問題につながるのかについては、まだ議論の余地があり、さらなる大規模な臨床研究が必要。

むしろ、全粒粉などの未精製の小麦粉は、豊富な食物繊維を含み、腸内細菌のエサとなって腸内環境を整え、便通改善や生活習慣病のリスク低減に貢献することが、多くの研究で示されています。重要なのは、小麦粉の「質」と「量」です。

全粒粉と精製された小麦粉:大きな違いを知ろう

小麦粉は大きく分けて、白い「精製された小麦粉」(薄力粉、強力粉など)と、胚芽やふすま(外皮)を残した「全粒粉」があります。

- 精製された小麦粉

高GI値食品としての側面: 糖質が主成分で、食物繊維、ビタミン、ミネラルはほとんど取り除かれています。消化吸収が早く、血糖値を急激に上昇させやすいため、過剰摂取は肥満や2型糖尿病のリスクを高める可能性があります。また、糖尿病患者や血糖値の管理が必要な人にとっては、摂取量に注意が必要です。過剰な摂取は体重増加につながる可能性があります。 - 全粒粉

胚芽やふすまが残っているため、食物繊維、ビタミンB群、ミネラル(鉄、マグネシウムなど)が豊富に含まれています。血糖値の上昇が緩やかで、満腹感も持続しやすいため、精製された小麦粉に比べてはるかに健康的な選択肢とされています。

「小麦粉は毒」という主張の多くは、この精製された小麦粉の過剰摂取が引き起こす問題点を指している場合が多いのです。

小麦粉との賢い付き合い方 ― 具体的なアドバイス

「小麦粉は一律に毒」という極端な考え方にとらわれず、自身の体質や健康状態に合わせて、賢く小麦粉と付き合っていく方法を考えましょう。

1. 自分の体質を知る:症状のチェックと医療機関での診断が大切

もしあなたが、小麦粉製品を食べるたびに体調不良(腹痛、下痢、頭痛、倦怠感、肌荒れなど)を感じるようであれば、まずは自分の体質を知ることが最も大切です。自己判断で厳格な食事制限を始める前に、必ず医療機関を受診し、医師の診断を受けるようにしてください。

セリアック病や小麦アレルギーは血液検査などで診断可能ですし、グルテン過敏症の可能性についても専門医と相談しながら症状のアセスメントを行うことができます。インターネット上の情報に惑わされず、専門家である医師や管理栄養士の指導に従うことが、健康への一番の近道です。

2. グルテンフリー食を検討する際のメリット・デメリットと注意点

「小麦粉を断つ」というグルテンフリー食は、セリアック病や一部のグルテン過敏症患者にとって非常に有効な治療法です。しかし、健康な人が安易にグルテンフリー食を始めることには、メリットとデメリットが存在します。

メリット

- グルテン過敏症の症状がある場合、症状が改善する可能性があります。

- グルテンを含む加工食品を避けるようになるため、結果的に食生活全体が健康的になることもあります。

デメリット

- グルテンフリー製品は比較的高価なことが多く、食費が増える可能性があります。

- 小麦粉製品が食べられないことによる精神的なストレスを感じることもあります。

- 小麦粉製品は、食物繊維やビタミンB群、鉄などの重要な栄養素の供給源でもあります。無理な制限によって、これらの栄養素が不足し、栄養バランスを崩すリスクも考慮しなければなりません。

特に、グルテンフリー食にする際は、米粉、オートミール(グルテンフリー認証品)、そば粉、豆類など、様々な代替品をバランス良く取り入れ、栄養の偏りを防ぐ工夫が必要です。

3. 小麦粉の素敵な代替品を上手に活用しよう

小麦粉の摂取量を減らしたい、あるいは体質的に小麦粉が合わないという場合は、様々な代替品が豊富に存在します。これらを上手に活用することで、食生活の幅を広げ、健康的な選択肢を増やすことができます。

- 米粉

日本人には馴染み深く、パンや麺、お菓子など幅広い用途に使えます。もっちりとした食感が特徴ですが、グルテンがないため、パンなどを作る際は膨らみにくい特性があります。 - オートミール(グルテンフリー認証品)

食物繊維が非常に豊富で、朝食のシリアルやクッキー、パンの材料などに活用できます。 - そば粉

そばはもちろん、フランスのガレットなどにも使われます。独特の風味と栄養価が魅力です。 - コーンスターチ、タピオカ粉

とろみ付けや、お菓子作りに使われ、軽い食感を出したい時に便利です。 - ナッツ類(アーモンドプードルなど)や豆類(大豆粉など)の粉

独特の風味があり、お菓子や低糖質パンの材料として使われます。

これらの代替品も、精製度合いや加工方法に注意し、バランス良く取り入れることが大切です。

4. バランスの取れた食生活と「適度な摂取」こそが鍵

健康な体を作る上で最も重要なのは、特定の食品を「悪者」と決めつけるのではなく、多様な食材をバランス良く摂取することです。小麦粉に関しても、以下の点を意識してみましょう。

- 精製度の低い全粒粉を選ぶ

食物繊維や栄養素が豊富な全粒粉を積極的に取り入れましょう。 - 摂取量を意識する

精製された小麦粉製品(白パン、菓子パン、揚げ物の衣など)は、嗜好品として適量を楽しむようにしましょう。厚生労働省の「日本人の食事摂取基準(2025年版)」でも、炭水化物(糖質)は総エネルギーの50〜65%を占めることが推奨されており、適量の摂取は必要です。 - 食生活全体のバランス

野菜、果物、肉、魚、豆類、海藻類など、様々な食品を組み合わせ、栄養が偏らないようにしましょう。 - 自分の体の声を聞く

食べてみて体調が良いと感じるものを中心に、無理なく続けられる食生活を見つけることが大切です。

「毒」と恐れるのではなく、それぞれの食品が持つ特性を理解し、賢く選択することが、不安のない、豊かな食生活への道です。

小麦粉は敵じゃない!知識で選ぶ、不安のない食卓へ

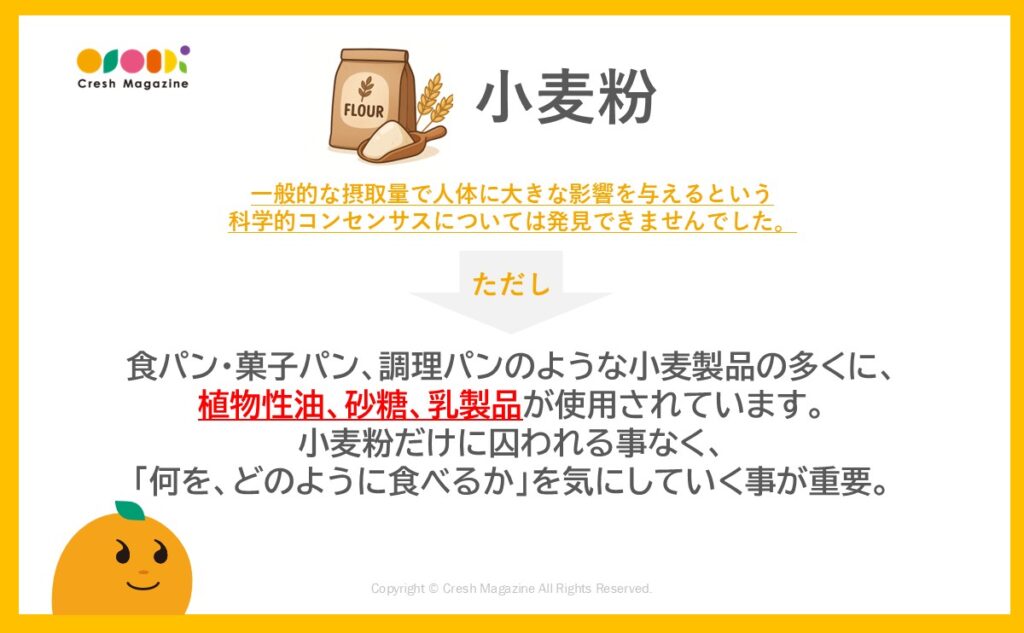

「小麦粉は毒」という極端な言説は、一部の症状を持つ人々にとっては当てはまりますが、すべての人に共通するものではありません。

- セリアック病や小麦アレルギーの方にとって、小麦粉は避けるべき食品であり、これは医学的に確立されています。

- グルテン過敏症の可能性のある方は、医師と相談しながらグルテンフリーを試すことは有効な場合があります。

- 健康な人が、精製された小麦粉を過剰摂取することは、確かに肥満や血糖値の急上昇につながる可能性があります。しかし、全粒粉などの未精製の小麦粉を適量摂取することは、食物繊維や栄養素を供給し、健康に良い影響をもたらすこともあります。

ただし、日本における小麦製品グループを確認すると、小麦が日本の食卓において非常に広範な製品に使用されており、消費量も大きいことがわかります。

小麦粉をむやみに恐れる必要はありません。大切なのは、「何が毒か」と決めつけるのではなく、「どのように食べるか」を考えることです。

- パン類

食パン、菓子パン、調理パンなど、日常的に消費される主要な小麦製品です。コンビニエンスストアやスーパーマーケットで非常に多くの種類が販売されており、消費量も多いと考えられます。 - 麺類

うどん、そば(つなぎとして小麦を使用)、ラーメン、パスタ、中華麺、そうめんなど、日本人の食生活に深く根ざした製品です。特にうどんやラーメンは国民食とも言えるほどの人気があります。 - 菓子類

クッキー、ケーキ、ビスケット、ドーナツ、スナック菓子など、多種多様な菓子に小麦粉が使用されています。 - 調味料・加工食品

醤油、味噌(一部)、カレールー、ホワイトソース、揚げ物の衣、練り物(かまぼこなど)のつなぎなど、気づかないうちに小麦が使われている製品も非常に多いです。 - その他

お好み焼き、たこ焼き、餃子の皮、春巻きの皮なども小麦製品です。

例えば、多くの菓子パンには、

多くの植物性油(ショートニング、マーガリン、サラダ油など)が使われています。

甘味を出すために砂糖が大量に含まれています。

牛乳(脱脂粉乳、生乳など)、バター、クリーム、チーズなどの乳製品が使われます。

小麦粉だけに囚われる事なく、これから「何を、どのように食べるか」を気にしていく事が重要です。

今日から、あなたの食卓に次のような変化を取り入れてみませんか?

- 白いパンの代わりに全粒粉パンを選んでみる。

- おやつのケーキを少し減らし、旬の果物を取り入れる。

- 体調の変化に注意を払い、自分の体に合った食べ方を見つける。

知識を力に変え、賢い選択をすることで、不安のない、豊かで健康的な食生活を築いていきましょう。

免責事項: 本記事は、一般的に入手可能な情報に基づいて作成されています。特定の食品や添加物の摂取については専門家にご相談される事をおすすめいたします。

“小麦粉は本当に「毒」なのか? グルテンの真実と賢い付き合い方” に対して1件のコメントがあります。

コメントは受け付けていません。