【驚くべき力】「噛む」ことが細胞を守る!ペルオキシダーゼと健康寿命の秘密

最近、知り合いとご飯をしているときに、ごはんを食べるのが早いって指摘されたんだ、それで、「飲んでるの?」って言われたんだよ。噛むと健康に良いって言われたんだけど、それって本当?

ほう、それは気になるね、実はね、よく噛んで食べることには、驚くべき力が秘められているんだよ。それでは、噛むことについて詳しく知っておきましょう。

「よく噛んで食べなさい」―― 幼い頃、親や先生から言われたこの言葉を覚えていますか? 当たり前すぎて、その本当の意味を深く考えたことはないかもしれません。しかし、このシンプルな「噛む」という行為こそ、私たちの健康と長寿を支える、まさに生命の根源ともいえる、驚くべき力を持っているのです。

今回は、その「噛む」ことがもたらす計り知れないメリットを、私たちの体内で細胞を守る「ペルオキシダーゼ」という酵素の働きと絡めながら、深く掘り下げていきます。単なる栄養摂取を超えた、噛むことの奥深い健康効果を知れば、今日からあなたの食生活が大きく変わるはずです。

「噛む」は健康の第一歩〈忘れられがちな咀嚼の重要性〉

現代人が失いつつある「噛む」習慣

現代社会は、時短や効率が重視されるあまり、食事も「早食い」になりがちです。柔らかい食べ物が増え、意識しないとあまり噛まずに飲み込んでしまうことも少なくありません。しかし、この「噛む」というごく自然な行為こそが、私たちの健康にとって計り知れない価値を持っているのです。

「咀嚼(そしゃく)」は、単に食べ物を細かくするだけでなく、体内で起こる様々な良い変化の引き金となります。

消化の始まりは口から「咀嚼がもたらす全身への好影響」

消化は胃や腸で行われると思われがちですが、実はその最初の、そして最も重要なステップは「口」から始まります。よく噛むことで、食べ物は細かく砕かれ、唾液とよく混ざり合います。唾液に含まれる消化酵素「アミラーゼ」が炭水化物の分解を始めることで、胃腸への負担が軽減され、その後の消化吸収がスムーズになります。

この最初のステップを疎かにすると、胃腸に余計な負担がかかり、消化不良や栄養素の吸収不足に繋がりかねません。まさに、「噛む」ことは全身の健康を支える土台なのです。

唾液腺ペルオキシダーゼ〈口腔内の守護者〉

私たちの唾液中には、特に「唾液腺ペルオキシダーゼ」と呼ばれる種類のペルオキシダーゼが豊富に含まれています。口から入る食べ物や空気中には、さまざまな有害物質や微生物が存在します。唾液腺ペルオキシダーゼは、これら有害物質が生成する活性酸素を素早く分解し、口腔内の細胞や組織が損傷するのを防いでいます。

この酵素の働きは、口腔衛生を保つだけでなく、発がん性物質が消化管に入る前にその毒性を弱めるという、がん予防の第一線としても非常に重要です。よく噛むことで唾液の分泌が促され、この唾液腺ペルオキシダーゼが十分に働くことで、私たちの体は口の中から守られているのです。

「噛む」と「ペルオキシダーゼ」の強力タッグ【がん予防の最前線】

私たちの体には、目に見えないところで、日々細胞を守るための酵素が存在します。その代表的なものが、ペルオキシダーゼです。

生命活動を支える酵素〈ペルオキシダーゼの立ち位置〉

私たちの体では、生命を維持するために絶え間なく化学反応が起こっています。これらの反応をスムーズに、そして効率良く進めるために不可欠なのが、酵素と呼ばれる特殊なタンパク質です。酵素は、特定の物質にのみ作用し、反応を促進する「触媒」のような働きをします。

数ある酵素の中でも、ペルオキシダーゼは、特に「過酸化物(Peroxide)」を分解する能力を持つ酵素の総称です。人間を含む動物の体内だけでなく、植物や微生物にも幅広く存在し、それぞれの環境で生命活動に欠かせない役割を担っています。

細胞を守る「ペルオキシダーゼ」の驚くべき力〈活性酸素と戦う防御システム〉

私たちの体が活動する上で酸素は不可欠ですが、その一部は非常に反応性の高い「活性酸素」に変化することがあります。この活性酸素は、細菌やウイルスを攻撃する免疫機能として重要である一方で、過剰に生成されると細胞を傷つけ、DNAを損傷し、老化、がん、心血管疾患、神経変性疾患など、さまざまな病気の引き金となります。これを「酸化ストレス」と呼びます。

ここで真価を発揮するのが、私たちの体内に備わった「ペルオキシダーゼ」という酵素です。ペルオキシダーゼの最も重要な役割は、この有害な活性酸素、特に過酸化水素(H₂O₂)などの過酸化物を無毒化することです。この酵素は過酸化物を速やかに水と酸素に分解し、細胞が酸化ストレスによるダメージを受けるのを防ぎ、私たちの体を「錆び」から守ってくれます。

特に、私たちの唾液中にはこのペルオキシダーゼが豊富に含まれており、口から入る有害物質や体内で発生する活性酸素を効率的に分解する「デトックス酵素」として機能しています。まさに、体内の「消火器」のように、細胞レベルで私たちの健康を守る精巧な防御システムの核を担っているのです。

咀嚼がペルオキシダーゼを呼び覚ますメカニズム

では、このペルオキシダーゼを最大限に引き出すにはどうすれば良いのでしょうか? その答えこそが、「噛む」ことなのです。

私たちが食べ物をしっかり噛むと、顎の動きが唾液腺を強く刺激し、大量の唾液が分泌されます。この唾液の中には、前述のペルオキシダーゼがたっぷりと含まれています。つまり、よく噛めば噛むほど、口腔内でペルオキシダーゼが大量に分泌され、食べ物に含まれる発がん性物質や、体内で発生する活性酸素を効率よく分解する準備が整うのです。

例えば、がん予防という観点から人参をジュースにする等を勧められる場合もあります。ジュースにして飲む場合、人参のカロテノイドなどの栄養素は効率よく摂取できます。しかし、これは「人参のカロテノイド摂取」という目的においての利点であり、咀嚼による唾液中のペルオキシダーゼの活性化とは異なります。

ペルオキシダーゼ、特に私たちの唾液中に存在するペルオキシダーゼの活性は「噛む」ことが重要になります。例えば、体調が優れない時や、一度に多くの栄養を摂取したい時にはジュースを、そして日々の食事では意識的にしっかり噛むことで、唾液中のペルオキシダーゼの恩恵も得る、といったように賢く使い分ける方法が最適です。

診断・治療薬開発におけるペルオキシダーゼの新たな挑戦

ペルオキシダーゼは、その特異な反応性から、さまざまな医療分野で応用が期待されています。

- 創薬ターゲット

疾患に関わる特定のペルオキシダーゼの活性を制御する物質を探索し、新たな治療薬を開発する試みも活発に行われています。 - バイオセンサーとしての利用

特定の物質を検出するために、ペルオキシダーゼの触媒反応を利用したバイオセンサーが開発されています。例えば、血液中のグルコース濃度を測定する血糖測定器には、ペルオキシダーゼが利用されているものもあります。 - 抗がん剤の開発

特定のペルオキシダーゼ(特にGPx)の活性を阻害することで、がん細胞の酸化ストレスを高め、細胞死を誘導する「酸化ストレス誘発型抗がん剤」の開発が注目されています。これは、既存の抗がん剤に抵抗性を持つがん細胞に対しても有効な新しい治療戦略となる可能性があります。 - 「グルタチオンペルオキシダーゼ(GPx)」

細胞内の主要な抗酸化物質であるグルタチオンを利用して、過酸化物を無害な物質に変換する酵素の活用。 - ナノテクノロジーとの融合

ペルオキシダーゼに似た活性を持つナノ粒子(「ナノザイム」と呼ばれる)は、がんの画像診断や、薬剤の標的送達、あるいは光線力学療法など、より精密で効率的ながん治療への応用研究が進められています。

噛むことがもたらす全身への驚くべきメリット

ペルオキシダーゼの活性化以外にも、噛むことは私たちの健康に多大なメリットをもたらします。

脳を活性化し、認知機能を守る咀嚼の力

噛むという行為は、単なる消化器官の働きに留まりません。顎を動かすことで、脳への血流が増加し、脳が活性化されます。記憶を司る海馬や、学習に関わる前頭前野などが刺激されるため、集中力や記憶力の向上につながると言われています。特に高齢者においては、しっかり噛む習慣が、認知機能の維持や、認知症のリスク低減に役立つ可能性も指摘されています。噛むことは、まさに「脳の運動」なのです。

肥満予防と消化吸収の最適化〈噛むことの食生活への効果〉

よく噛むことで、食事にかかる時間が長くなります。これにより、脳の満腹中枢が刺激され、血糖値の上昇も緩やかになるため、少量でも満腹感を得やすくなります。結果として、食べ過ぎを防ぎ、肥満の予防につながります。

また、前述したように、食べ物を細かく砕き、唾液としっかり混ぜ合わせることで、胃腸への負担が軽減され、消化吸収がスムーズになります。これは、栄養素を効率良く体内に取り込む上で非常に重要な効果です。

口腔環境から免疫力まで〈噛むことで高まる総合的な健康力〉

- 歯と顎の健康

よく噛むことで、顎の骨や筋肉が鍛えられ、顔の歪み防止や、歯並びの維持にも繋がります。また、唾液には歯の再石灰化を促す成分が含まれており、虫歯や歯周病の予防にも効果的です。 - 免疫力の向上

唾液中には、ペルオキシダーゼ以外にも、抗菌作用を持つリゾチームやラクトフェリンといった酵素やタンパク質が含まれています。よく噛むことでこれらの分泌も促進され、口腔内を清潔に保ち、ウイルスや細菌の侵入を防ぎ、免疫力の維持・向上に貢献します。

このように、「噛む」という行為は、私たちの想像以上に多くのメリットを秘めているのです。

今日から実践!「噛む」習慣を意識して健康寿命を延ばす

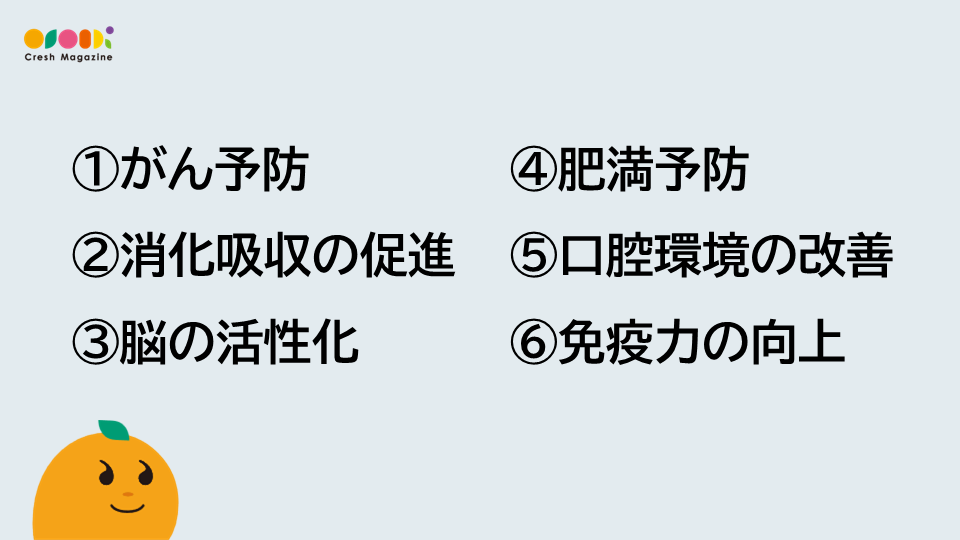

「噛む」という行為は、私たちの体内で働くペルオキシダーゼという重要な酵素の活性化を促し、がん予防をはじめとする細胞レベルでの防御に貢献します。さらに、消化吸収の促進、脳の活性化、肥満予防、口腔環境の改善、そして免疫力の向上といった、全身の健康を支える多岐にわたるメリットがあることをご理解いただけたでしょう。

現代社会では忘れられがちな「噛む」習慣ですが、その効果は計り知れません。特別なサプリメントや高価な健康食品を摂取する前に、まずは日々の食事で「噛む」ことを意識してみませんか?

今日からできる簡単な実践ポイント

- 一口30回を目標に、意識してゆっくり噛んでみましょう。

- 歯ごたえのある食材(根菜、きのこ、ナッツ類など)を積極的に食事に取り入れてみましょう。

- ながら食いを避け、食事に集中して、味や食感をじっくり味わってみましょう。

このシンプルな「噛む」という習慣が、あなたの健康寿命を延ばし、より豊かな人生を送るための第一歩となるはずです。

「噛む」ことのメリットについて、何か新しい発見はありましたか? 日々の食生活で実践したいと思ったことはありますか?

補足:がん研究におけるペルオキシダーゼの注目点

ペルオキシダーゼは、直接的な「抗がん剤」として広く使われているわけではありませんが、がんの予防や治療に関する研究分野で大いに注目されている酵素です。その具体的な関与は多岐にわたります。

- 活性酸素の消去によるがん予防

唾液中に含まれるペルオキシダーゼは、がんや老化の原因となる活性酸素を消去する作用があると考えられています。よく噛むことで唾液の分泌が促進され、ペルオキシダーゼの働きによって発がん物質の毒性が弱まるという研究も進められています。

がん治療薬の開発への応用研究

- 細胞死(フェロトーシス)の制御

既存の抗がん剤に抵抗性を示すがん細胞の治療標的として注目される細胞死の一種「フェロトーシス」の制御に、グルタチオンペルオキシダーゼ(GPx)などのペルオキシダーゼ類が重要な役割を果たすことがわかっています。これらの酵素の活性評価や、それを標的とした新しい抗がん薬の開発が進められています。 - 抗がん剤の作用増強

特定の抗がん剤(例:シスプラチン、カルボプラチンなど)の細胞毒性を、グルタチオンペルオキシダーゼ-1(GPx1)の働きを阻害することで高められる可能性が研究で示されています。これは、GPx1の制御が抗がん剤の効果を増強する新たな道を開くかもしれません。 - ナノザイムとしての応用

ペルオキシダーゼに似た活性を持つナノ粒子「ナノザイム」が、がんの診断や治療(触媒によるがん治療、化学療法、光線療法などとの組み合わせ)への応用を目指し、研究されています。 - 特定の抗がん剤の代謝への関与

一部の抗がん剤(例:エリプティシン)は、ペルオキシダーゼによって代謝され、抗腫瘍効果を示すDNA結合性の中間体を生成することが報告されており、薬の作用メカニズム解明にも役立っています。

このように、ペルオキシダーゼは、がんの発生メカニズムの解明や、より効果的で新しい治療メカニズムを開発するための重要なターゲットとして、研究が進められている段階です。現時点では、ペルオキシダーゼそのものが既存の医薬品として抗がん剤の承認を受けている情報はありませんが、研究用試薬(西洋わさび由来など)として利用されています。